O plantio da soja é o ponto de partida para definir a produtividade da lavoura. De nada adianta investir em genética de ponta, insumos modernos ou em máquinário de última geração se a implantação for malfeita. É na semeadura que se estabelece o padrão de estande, o uso correto da janela de plantio da soja e o equilíbrio entre profundidade, densidade e regulagem da semeadora.

Para o produtor e o engenheiro agrônomo, esse processo não deve ser visto como uma novidade, mas sim como disciplina técnica. É o “arroz com feijão” que, quando feito de forma consistente, garante desde o arranque inicial até a produtividade final.

Neste guia, vamos apresentar um passo a passo direto e prático para que o plantio da soja seja realizado dentro do calendário oficial, com atenção às condições de solo, escolha de sementes, regulagens adequadas e inoculação correta.

Boa leitura!

Janela de plantio da soja (ZARC)

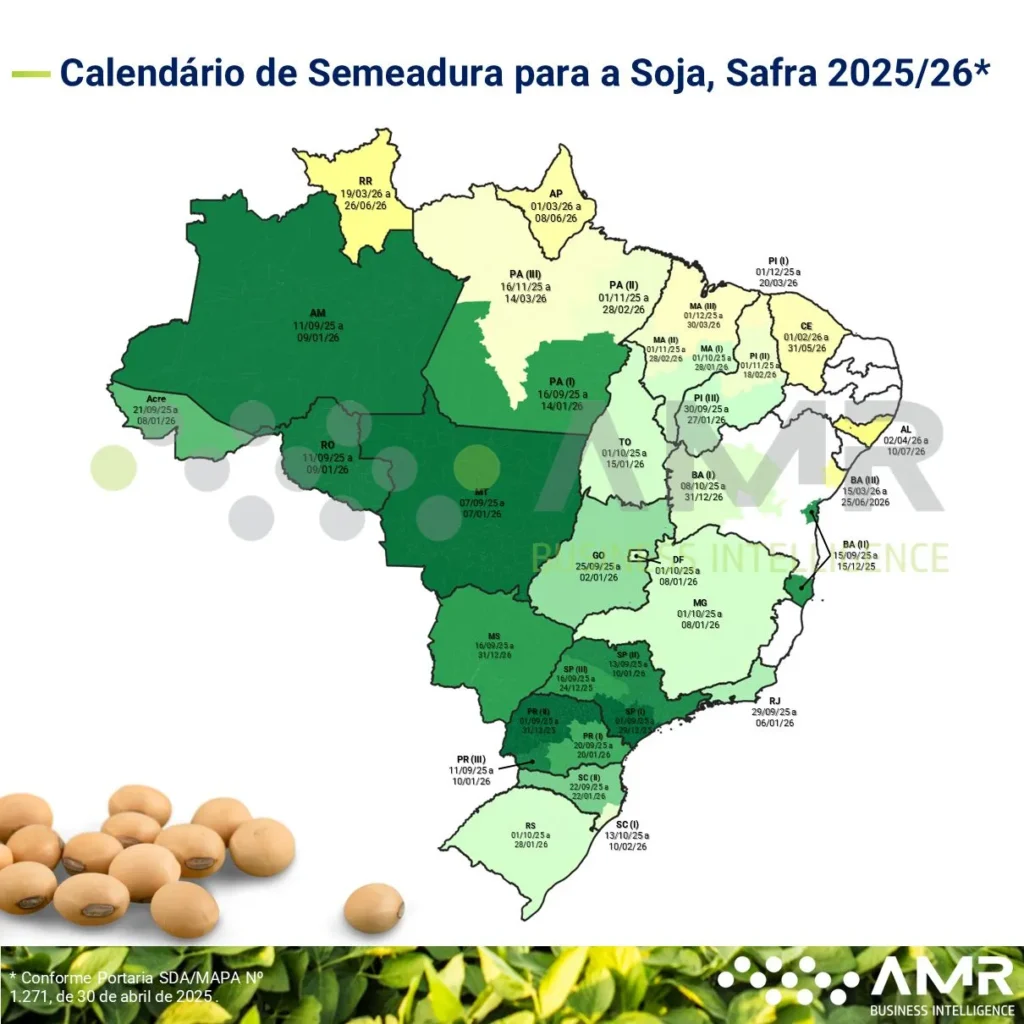

Definir corretamente a janela de plantio da soja é o primeiro passo para garantir uma lavoura uniforme e produtiva nas condições climáticas de 2025. No Brasil, esse calendário é determinado pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), elaborado pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa com base em séries históricas de clima. O ZARC leva em conta dados de chuva, temperatura, risco de déficit hídrico e probabilidade de geadas, resultando em portarias estaduais que indicam as datas ideais de semeadura. Essas recomendações também respeitam o período de vazio sanitário da soja, obrigatório para reduzir a sobrevivência da ferrugem-asiática entre safras.

Figura 1. Zoneamento agrícola de risco climático na produção de soja. Fonte: EMBRAPA (2025).

Para consultar os períodos oficiais de semeadura, o produtor pode acessar diretamente o Painel de Indicação de Riscos ou utilizar o aplicativo ZARC Plantio Certo, disponível para download gratuito.

Na prática, cada estado possui um intervalo específico. Para a safra 2025/26, os exemplos são claros: Paraná (11 de setembro a 31 de dezembro), Mato Grosso (16 de setembro a 31 de dezembro) e Rio Grande do Sul e Santa Catarina (13 de outubro a 28 de fevereiro). O produtor deve consultar a portaria oficial para saber exatamente o que se aplica ao seu município.

O que muda se eu plantar fora da época?

Plantar fora da janela oficial do ZARC traz riscos diretos para o resultado da lavoura. O primeiro impacto é agronômico, já que o cultivo pode enfrentar estiagens em fases críticas de desenvolvimento, além de maior pressão de pragas e doenças, resultando em estandes irregulares e perdas de vigor inicial.

No aspecto sanitário, a quebra do calendário aumenta as chances de fiscalização e autuações, principalmente pelo descumprimento do vazio sanitário da soja, que é a principal medida de controle da ferrugem-asiática no Brasil.

As consequências também são econômicas. Lavouras implantadas fora da época oficial não têm direito a cobertura pelo Proagro ou pelo Seguro Rural, o que significa ficar desprotegido em situações de quebra de safra causada por eventos climáticos.

Três passos essenciais para o plantio da soja

Destaco, a seguir, três passos essenciais que todo produtor deve seguir para o sucesso da lavoura, que começa no plantio da soja: planejamento e preparo da área, escolha e tratamento das sementes, e implantação correta da lavoura. Seguindo essas recomendações, é possível reduzir perdas, otimizar recursos e garantir uma lavoura mais uniforme e saudável.

1º passo: planejamento e preparo da área

- Dessecação pré-plantio e manejo de plantas daninhas

O planejamento do plantio da soja deve começar semanas antes da semeadura, com foco na dessecação pré-plantio. O manejo químico das plantas daninhas é indispensável para eliminar a competição inicial por água, luz e nutrientes.

Para que a aplicação ocorra de forma satisfatória, é preciso respeitar critérios técnicos:

- o pulverizador deve estar corretamente regulado, garantindo uniformidade de distribuição com variações inferiores a 10% entre bicos;

- o uso de bicos adequados recomendados pelo fabricante é indispensável;

- a pulverização deve ser feita em condições de umidade relativa do ar acima de 60%, utilizando água limpa e evitando períodos de estresse hídrico da cultura ou das invasoras.

Também não se recomenda aplicar herbicidas pós-emergentes em situações de vento forte (>8 km/h), excesso de orvalho ou logo após chuvas, mesmo com bicos antideriva.

O volume de calda mínimo de 100 L ha⁻¹ deve ser respeitado quando as condições climáticas forem favoráveis e de acordo com as indicações do fabricante.

Além disso, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) é obrigatório em qualquer pulverização, garantindo segurança ao operador (Embrapa, 2003; Gianluppi et al., 2009).

- Checagem do vazio sanitário/ferrugem

Entre os problemas fitossanitários, a ferrugem-asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi) é considerada a mais severa, capaz de causar perdas superiores a 80% quando não controlada. Os primeiros sintomas aparecem como pequenas lesões verde-acinzentadas na face inferior das folhas, evoluindo para necroses e desfolha precoce.

O fungo sobrevive em plantas voluntárias e se dissemina rapidamente pelo vento, exigindo monitoramento constante e estratégias integradas de manejo.

O vazio sanitário, medida obrigatória definida pelo MAPA, é uma das principais ferramentas no combate à ferrugem. Durante esse período não é permitido manter plantas vivas de soja no campo, reduzindo drasticamente a sobrevivência do fungo para a safra seguinte.

Além disso, recomenda-se o uso de cultivares precoces e resistentes, semeadura no início da janela indicada para cada região e a eliminação de “plantas guaxas” em áreas de pousio.

As pesquisas recentes mostram avanços em alternativas ao controle químico convencional. Foram avaliados óleos essenciais (ervabaleeira e manjericão), aplicação de micronutrientes como cobre, uso de biofertilizantes à base de ácido glutâmico, além de fungicidas biológicos com Bacillus subtilis e Saccharomyces cerevisiae (Schmidt et al., 2014).

Outro ponto em destaque é a busca por programas de aplicação mais inteligentes. O monitoramento da presença de uredósporos no ar mostrou-se mais eficaz que a calendarização fixa, permitindo iniciar pulverizações no momento correto.

- Condições de umidade do solo e temperatura

A germinação da soja depende de um suprimento hídrico inicial que permita à semente atingir entre 50 a 60% do seu peso seco em água, ponto em que os processos metabólicos são ativados.

Essa absorção deve ocorrer de forma contínua e sem interrupções; oscilações entre períodos de hidratação e dessecação (“germinação intermitente”) podem causar danos irreversíveis ao embrião, resultando em plântulas anormais ou não viáveis.

A camada de 0–10 cm do solo é a mais crítica para essa fase. Em solos argilosos, a maior retenção hídrica garante maior estabilidade, mas aumenta o risco de formação de crosta superficial, que pode dificultar a emergência.

Já em solos arenosos, a menor capacidade de retenção e a alta taxa de evaporação exigem maior precisão no momento da semeadura, evitando profundidades excessivas que retardem a emergência.

O conceito de potencial mátrico do solo é determinante: para a soja, a faixa ideal de disponibilidade hídrica situa-se entre –0,03 e –0,1 MPa. Valores abaixo disso dificultam a absorção de água pela semente e aumentam o risco de estresse inicial. Por isso, recomenda-se monitorar o teor de umidade com ferramentas como TDRs (Time Domain Reflectometry) ou sensores capacitivos, especialmente em áreas com grande variabilidade textural.

A temperatura do solo também modula a velocidade e uniformidade da germinação. A faixa considerada ideal está entre 20 °C e 30 °C, com máxima taxa de emergência observada em torno de 25 °C.

Abaixo de 20 °C ocorre atraso no crescimento radicular e aumento da suscetibilidade a patógenos como Rhizoctonia solani e Phytophthora sojae. Já acima de 35 °C, há risco de dano térmico ao tegumento e redução da viabilidade.

Além disso, temperaturas extremas afetam a atividade de enzimas-chave do metabolismo inicial, como a amilase, retardando a mobilização das reservas de amido dos cotilédones.

Outro aspecto relevante é a interação umidade × temperatura. Em solos úmidos e frios, a germinação ocorre lentamente, criando um ambiente favorável ao ataque de fungos de solo. Em contrapartida, solos quentes e secos podem induzir estresse osmótico, aumentando a mortalidade das sementes.

2ª passo – Sementes, tratamento e inoculação

O ponto de partida de uma lavoura de soja bem estabelecida é a utilização de sementes certificadas, produzidas dentro dos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA.

Esse material assegura pureza genética, sanidade e vigor, evitando contaminações por sementes piratas ou com baixa germinação.

O vigor germinativo é especialmente crítico: lotes com índice de vigor acima de 80% têm maior capacidade de suportar variações de campo, enquanto sementes com baixo vigor podem até germinar em laboratório, mas falham em condições reais de estresse térmico e hídrico.

O armazenamento é outro elo sensível. A soja apresenta tegumento permeável e alto teor de lipídios, fatores que aceleram a deterioração fisiológica. Assim, é indispensável manter o material em ambientes com umidade relativa inferior a 60% e temperatura controlada (<20 °C).

O tratamento de sementes deve integrar fungicidas, inseticidas, micronutrientes e, em alguns casos, polímeros que melhoram a adesão dos insumos e reduzem perdas durante o manuseio.

A compatibilidade entre moléculas é determinante: alguns fungicidas e inseticidas apresentam efeito fitotóxico sobre Bradyrhizobium, reduzindo a eficiência da nodulação.

Por isso, a recomendação prática é aplicar os defensivos com antecedência máxima de 24 horas antes da semeadura, ou, preferencialmente, realizar a inoculação em separado.

A inoculação com Bradyrhizobium japonicum é obrigatória em áreas novas e altamente recomendada mesmo em áreas de uso contínuo da soja, pois aumenta a população de bactérias simbióticas ativas.

A prática assegura a fixação biológica de nitrogênio (FBN), reduzindo a dependência de fertilizantes nitrogenados. Em sistemas avançados, a co-inoculação com Azospirillum brasilense tem mostrado ganhos consistentes: além de atuar como promotora de crescimento, essa bactéria sintetiza fitohormônios (auxinas e giberelinas) que estimulam maior desenvolvimento radicular, aumentando a absorção de água e nutrientes.

Do ponto de vista operacional, é importante destacar a ordem de aplicação no tratamento industrial ou on-farm: primeiro fungicidas e inseticidas, depois micronutrientes e, por último, o inoculante.

O inoculante deve ser manipulado em condições sombreadas, protegido da radiação solar e em temperaturas inferiores a 30 °C, preservando a viabilidade dos microrganismos. Para garantir eficiência, a dose aplicada deve assegurar concentração mínima de 1,2 × 10⁶ células viáveis por semente.

Monitorar a nodulação aos 20–25 dias após a emergência é prática recomendada para confirmar a eficiência da inoculação em campo.

3º passo – Regulagem da semeadora e implantação

A regulagem da semeadora é determinante para assegurar um estande uniforme, com distribuição precisa de sementes no espaço e na profundidade adequada.

Cada detalhe técnico influencia diretamente a germinação, a emergência e, por consequência, a produtividade final da lavoura.

- Profundidade de semeadura

Em solos arenosos, devido à menor retenção hídrica e maior taxa de evaporação, a profundidade recomendada situa-se entre 3,5 e 5,0 cm, garantindo acesso à umidade sem comprometer a emergência.

Já em solos argilosos, que retêm água com maior eficiência e formam crostas superficiais mais facilmente, recomenda-se 3,0 a 4,0 cm.

Profundidades superiores a 5 cm aumentam a mortalidade de plântulas e reduzem a velocidade de emergência, principalmente em solos mais compactados.

- Velocidade de plantio

A velocidade operacional da semeadora deve permanecer entre 4 e 6 km h⁻¹, faixa definida como a mais segura para manter uniformidade de deposição (Embrapa, 2011). Velocidades acima de 6 km h⁻¹ aumentam o risco de falhas, sementes duplas e danos mecânicos, sobretudo em terrenos irregulares.

Em semeadoras pneumáticas de precisão, ajustes finos podem tolerar velocidades ligeiramente maiores, mas sempre em condições de campo controladas.

- Espaçamento entre linhas

A soja responde bem a espaçamentos de 0,45 a 0,50 m em sistemas mecanizados convencionais. Em regiões de maior pressão de doenças foliares (ex.: ferrugem-asiática), espaçamentos mais largos favorecem a circulação de ar, reduzindo a umidade relativa no dossel.

Já espaçamentos menores (0,35–0,40 m) são usados em cultivares precoces e de menor porte, com o objetivo de fechar mais rapidamente o dossel e suprimir plantas daninhas. A decisão deve considerar arquitetura da cultivar, fertilidade do solo e risco fitossanitário.

- Densidade de semeadura/estande

O estande ideal é definido em função do ciclo da cultivar e da condição edafoclimática. Para cultivares precoces em ambientes de alta fertilidade, a recomendação é de 280 a 320 mil plantas ha⁻¹. Para cultivares de ciclo médio a tardio, a densidade pode variar de 240 a 280 mil plantas ha⁻¹.

Em solos de baixa fertilidade ou em sistemas de sequeiro com risco de estiagem, recomenda-se trabalhar com populações menores, reduzindo a competição intraespecífica por água e nutrientes.

- Regulagens da semeadora

A calibração deve começar pelo dosador de sementes, ajustando o disco conforme o tamanho e a forma do lote. O sulcador deve ser regulado para abrir o sulco na profundidade desejada, mantendo uniformidade mesmo em áreas com variação de textura.

As rodas compactadoras devem exercer pressão suficiente para garantir contato solo-semente, sem provocar compactação excessiva.

É importante verificar a uniformidade de distribuição longitudinal, tolerando variações máximas de 5% para espaçamento entre sementes.

Ciclo da soja: do plantio à colheita

O ciclo da soja varia conforme o grupo de maturidade relativa (GMR) da cultivar, latitude, disponibilidade hídrica e manejo. Em latitudes baixas (ex.: MT), predominam cultivares de GMR 7,0 a 8,0, com ciclos de 95 a 115 dias; já em latitudes altas (PR, RS), GMRs entre 5,0 e 6,5 podem ultrapassar 140 a 160 dias.

A cultura é fortemente influenciada pelo fotoperíodo de dias curtos, sendo considerada planta de resposta quantitativa ao escurecimento: em dias longos, o florescimento atrasa, alongando o período vegetativo.

O ciclo é dividido em três grandes fases: vegetativa (VE–Vn), reprodutiva (R1–R6) e maturação/colheita (R7–R9). Cada uma delas concentra processos fisiológicos decisivos para a produtividade final.

Fase vegetativa (VE a Vn)

A fase inicia-se no estádio VE (emergência), quando o hipocótilo rompe a superfície do solo. Em V1–V2, ocorre a emissão das primeiras folhas unifolioladas e trifolioladas, estabelecendo o início da arquitetura da planta.

Até V3–V4, observa-se rápida expansão foliar, fotossíntese crescente e início da nodulação pelos rizóbios.

O sistema radicular pivotante é formado intensamente até V4–V5, sendo altamente dependente da disponibilidade de fósforo (P) e cálcio (Ca) no solo.

A inoculação eficiente com Bradyrhizobium japonicum resulta na formação de nódulos ativos a partir de V2, com início efetivo da fixação biológica de nitrogênio (FBN) em torno de V3–V4.

Solos compactados limitam a elongação radicular, prejudicando absorção de água em camadas profundas, fator crítico em sistemas de sequeiro.

O manejo de plantas daninhas nessa fase é decisivo. A interferência inicial de invasoras até V4 pode reduzir em até 40% o rendimento de grãos, devido à competição precoce por radiação fotossintética ativa (RFA).

Outro ponto sensível é a densidade de plantas: estandes abaixo de 220 mil plantas ha⁻¹ comprometem o fechamento do dossel, aumentando a incidência de plantas daninhas e a pressão de percevejos no ciclo final.

Fase reprodutiva (R1 a R6)

A fase reprodutiva é a mais sensível da cultura. O florescimento inicial (R1) marca a transição e ocorre quando a planta apresenta uma flor aberta em qualquer nó do caule.

Em R2 (florescimento pleno), cerca de 50% das plantas já apresentam flores abertas. O sucesso dessa fase é determinado pelo balanço entre fonte e dreno: folhas fotossintéticas como fonte e flores/vagens como dreno.

No R3 (início da formação de vagens), a soja demanda máxima absorção de nutrientes, especialmente nitrogênio, potássio e enxofre. A nodulação ativa precisa estar em pleno funcionamento, com nódulos de coloração avermelhada indicando atividade da leghemoglobina.

Já no R4 (vagens completas), ocorre a definição do número de vagens por planta, etapa extremamente vulnerável a déficits hídricos.

Entre R5 e R6 (enchimento de grãos), a planta alcança o pico de exigência hídrica, com consumo médio entre 7 a 8 mm de água/dia. Qualquer estresse por seca ou desfolha precoce causada por ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) reduz drasticamente a taxa de enchimento.

A fotossíntese líquida deve se manter elevada até R6 para garantir peso de mil grãos (PMG) acima de 150 g.

O controle fitossanitário é mais intenso nesse período. Além da ferrugem, doenças de final de ciclo (DFC) como Septoria glycines e Cercospora kikuchii se manifestam com maior severidade. Em campo, a estratégia prática inclui posicionamento correto dos fungicidas, escolha de moléculas com efeito protetor e aplicação preventiva em intervalos de 12–15 dias conforme a pressão da doença.

Tabela 1. Calendário fenológico da soja (do VE ao R8: etapas-chave do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo)

| Fase | Período |

| VE | 5 a 10 dias após a semeadura |

| VC | Logo após a emergência |

| V1 | 7 a 12 dias |

| V2 | 12 a 18 dias |

| V3 a Vn | Cada 3 a 5 dias |

| R1 | 30 a 40 dias após a emergência |

| R2 | 40 a 50 dias |

| R3 | 55 a 65 dias |

| R4 | 65 a 75 dias |

| R5 | 80 a 95 dias |

| R6 | 95 a 115 dias |

| R7 | 115 a 125 dias |

| R8 | 125 a 140 dias |

Fase de maturação e colheita (R7 a R9)

O estádio R7 (maturidade inicial) é identificado quando ao menos uma vagem apresenta coloração típica de maturação (amarela ou marrom). No R8 (maturidade plena), 95% das vagens estão maduras, e a umidade dos grãos está próxima de 15–16%.

O R9 (maturidade completa) ocorre quando os grãos atingem 13% de umidade, ponto ideal para armazenagem.

Nesta fase, o maior risco são os percevejos (Nezara viridula, Euschistus heros e Piezodorus guildinii), que sugam grãos em formação, reduzindo peso e qualidade. O manejo químico deve ser criterioso para evitar resíduos acima dos limites de exportação.

Outro ponto crítico é o timing da colheita mecanizada: antecipar a colheita em 1–2 pontos de umidade acima (14–15%) pode reduzir perdas por debulha natural e abertura de vagens, desde que haja estrutura para rápida secagem pós-colheita.

Do ponto de vista operacional, colheitadeiras devem ser reguladas para minimizar perdas mecânicas (<1,5 sacas ha⁻¹) e evitar danos mecânicos no tegumento, que aumentam a absorção de umidade e reduzem a qualidade industrial.

A avaliação de perdas com quadros medidores no campo deve ser feita a cada ajuste de velocidade ou mudança de talhão.

5 Erros clássicos que custam sacas (e como evitar)

Pequenas falhas operacionais podem resultar em perda direta de estande, aumento da pressão de doenças ou redução de produtividade, representando várias sacas por hectare. Abaixo estão os erros mais comuns e suas formas de prevenção.

1. Plantar em solo seco (“otimismo da chuva”)

Um dos erros mais recorrentes é iniciar a semeadura sem que haja umidade adequada no perfil de 0–10 cm. Essa prática leva à germinação irregular, morte de plântulas e estandes desuniformes.

Para evitar, o produtor deve aguardar a previsão de chuvas regulares nos próximos 7 a 10 dias e só plantar quando o solo estiver próximo à capacidade de campo.

2. Velocidade excessiva da semeadora

A operação acima de 6 km/h compromete a distribuição longitudinal, gerando falhas, duplas e danos mecânicos nas sementes.

Além disso, a alta vibração aumenta o risco de variações de profundidade. A recomendação prática é manter a velocidade entre 4 e 6 km/h, ajustando conforme o tipo de semeadora, topografia e condição de solo.

3. Profundidade incorreta da semente

Semeaduras acima de 5 cm, principalmente em solos arenosos, aumentam a mortalidade e atrasam a emergência. Já sementes muito superficiais (<2,5 cm) ficam expostas à dessecação rápida ou ao ataque de pragas iniciais.

A faixa de segurança é 3,0 a 4,0 cm em solos argilosos e 3,5 a 5,0 cm em solos arenosos, ajustada com base na umidade disponível.

4. Desrespeito ao calendário oficial (ZARC e vazio sanitário)

Ignorar o ZARC ou plantar fora da janela indicada expõe a lavoura a riscos agronômicos e burocráticos.

Além de maior probabilidade de estiagem em estágios críticos, há penalidades por descumprimento do vazio sanitário e perda de acesso a Proagro e Seguro Rural. O único caminho seguro é planejar a semeadura dentro das portarias estaduais vigentes.

5. Falta de checagem do estande após o plantio da soja

Muitos produtores não avaliam o estande final após a emergência, deixando de identificar falhas de distribuição, problemas de inoculação ou ataques iniciais de pragas.

A recomendação é realizar a contagem de plantas em vários pontos do talhão entre 7 e 10 dias após a emergência, comparando com a população alvo. Ajustes futuros na regulagem da semeadora dependem desse diagnóstico.

Conclusão

A implantação correta da lavoura de soja depende da disciplina técnica em cada etapa do processo. Respeitar a janela de plantio da soja, o calendário do ZARC e as condições ideais de solo e clima é o primeiro passo para garantir um estande uniforme e produtivo.

O uso de sementes de qualidade, devidamente tratadas e inoculadas, aliado à regulagem precisa da semeadora, fortalece o arranque inicial e assegura a fixação biológica de nitrogênio. Esses cuidados resultam em maior eficiência produtiva e sustentabilidade da lavoura.

Por fim, o manejo fitossanitário integrado, aliado a novas tecnologias de monitoramento e controle, reduz riscos como a ferrugem-asiática e mantém o potencial produtivo.

—

Quer se aprofundar ainda mais na produção de soja e milho? Conheça a Pós-Graduação em Soja e Milho da Agroadvance e desenvolva competências estratégicas para aumentar a produtividade, reduzir riscos e tomar decisões mais assertivas no campo.

Referências

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CFSEMG. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5ª aproximação. Viçosa, 1999. Disponível em: http://www.labominas.com.br/userfilesfiles/5aproximacao.pdf. Acesso em: 12 ago. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Tecnologias de Produção de Soja – Paraná 2007. Sistemas de Produção, n. 10. Londrina: Embrapa Soja, 2006. Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/469684/1/tpsoja2007pr.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

EMBRAPA. Tecnologias de Produção de Soja: Região Central do Brasil 2012 e 2013. Sistemas de Produção, n. 15. Londrina: Embrapa Soja, 2011. Disponível em: http://www.cnpso.embrapa.br/download/SP15-VE.pdf. Acesso em: 15 ago. 2025.

EMBRAPA. Manejo de doenças na soja. Londrina: Embrapa Soja, [20–?]. Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/915966/1/folderdoencas.pdf. Acesso em: 11 ago. 2025.

FARIAS, J. R. B.; NEPOMUCENO, A. L.; NEUMAIER, N. Ecofisiologia da soja. Londrina: Embrapa Soja, 2007. (Circular Técnica, n. 48). Disponível em: http://www.cnpso.embrapa.br/download/cirtec/circtec48.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

GIANLUPPI, V. et al. Cultivo de soja no cerrado de Roraima. Sistema de Produção. Boa Vista: Embrapa Roraima, 2009. Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Soja/CultivodeSojanoCerradodeRoraima/clima.htm. Acesso em: 14 ago. 2025.

HIRAKURI, M. H. et al. Sistemas de produção: conceitos e definições no contexto agrícola. Londrina: Embrapa Soja, 2012. (Documentos, n. 335). Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/938807/1/Doc335OL.pdf. Acesso em: 16 ago. 2025.

HOFFMANN-CAMPO, C. B. et al. Pragas da soja no Brasil e seu manejo integrado. Londrina: Embrapa Soja, 2000. (Circular Técnica, n. 30). Disponível em: http://ccpran.com.br/upload/downloads/dow_7.pdf. Acesso em: 09 ago. 2025.

HUNGRIA, M.; CAMPO, R. J. Inoculação e inoculante. Agência Embrapa de Informação Tecnológica – AGEITEC. Brasília: Embrapa, [20–?]. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_70_271020069133.html. Acesso em: 13 ago. 2025.

MUNDSTOCK, C. M.; THOMAS, A. L. Soja: fatores que afetam o crescimento e o rendimento de grãos. Porto Alegre: Departamento de Plantas de Lavouras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Evangraf, 2005. Acesso em: 07 ago. 2025.

SCHMIDT, C. S. et al. Controlling Asian soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) with Bacillus spp. and coffee oil. Biological Control, v. 76, p. 87-96, 2014. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2014.04.011

Sobre o autor:

Alasse Oliveira da Silva

Doutorando em Produção Vegetal (ESALQ/USP)

- Engenheiro agrônomo (UFRA) e Técnico em agronegócio

- Mestre e especialista em Produção Vegetal (ESALQ/USP)

Como citar este artigo:

SILVA, A.O. Plantio da soja: guia prático para uma implantação bem-sucedida. Blog Agroadvance. Publicado: 05 Set 2025. Disponível em: https://agroadvance.com.br/blog-plantio-da-soja/. Data de acesso: 07 set. 2025.